はじめに

この記事を読んでいる方は多かれ少なかれ「馬券」というゲームに興味を持ち、そしてあわよくば「馬券で勝ちたい」「馬券でお金を増やして左うちわの生活を送りたい」と思っているのではないだろうか。かくいうわたしもその一人だ。

しかしながら「馬券」でプラス収支を出すのは本当に難しい。短期的な黒字は珍しくないが、毎週末(あるいは地方競馬も含めて毎日)買い続けて年単位でプラスに持っていくのは至難の業である。

たとえば日本で最も著名な競馬サイト「netkeiba.com」の「ウマい馬券」。2023年の情報だと予想家が146名掲載されているが、年間回収率が100%を超えたのは上位12人だけ。割合にして8.2%だ。仮にも「予想家」を名乗る母集団でも8%しか勝てていない。彼らを批判しているわけではなく、それだけ難しい競技だと言いたい。となれば、一般的な競馬ファンのうち勝ち組はもっと少ないだろう。俗に「馬券でプラスになっている人は3~5%」という言説をちらほら見かけるが、これはそこそこ正確な数値ではないかと思う。そんな難題に、無謀にも立ち向かうのが馬券野郎という人種なのだ。

さて。「いかにして馬券で勝つか」というテーマを考えたとき、「予想」と並んで出てくるのが「買い方」の問題だ。軸を決めて流すか、ボックスか。点数は広げるべきか、絞るべきか。券種は何を使うか。考え方は十人十色。なかなか難しいテーマといえる。

ただ、わたしの中では(正しいかどうかは別として)既に結論が出ている。当ブログの根幹にもなっている「ワイド1点買い」だ。改めて「馬券は1点で買うべき」と考えるに至った理由を記しておこう。

「馬券」というゲームの構造

まず前提として「馬券」というゲームの構造について説明する。

このゲームにおける対戦相手は誰か。それは「不確定な未来」でも胴元たる「JRA」でもない。「他の馬券購入者」である。

「馬券」という競技は、購入者みんなで出し合ったお金を(胴元がテラ銭をさっぴいた上で)的中者で山分けするというルールだ。的中者が多ければ当たっても配当は安いし、的中者が少なければ配当が高くなる。その「当たった時の配当」を事前に教えてくれるのがオッズである。

常識でもあり、忘れられがちなことでもあるが、「たくさん的中すれば勝ち」ではない。

買うべき馬は「強い馬」ではなく「世間が思うより好走確率が高い馬」。別の言い方をすれば「期待値が高い馬」である。そういう馬に対して上位評価を下す(たとえば◎印を打つ)ことが基本だ。

控除率と実測値 「買えば買うほど負ける」

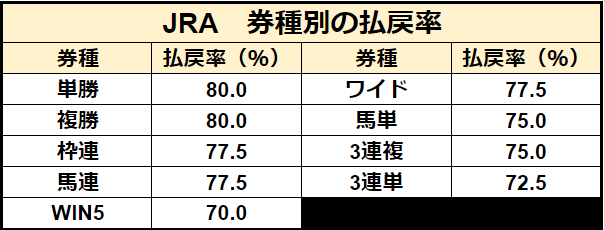

もうひとつ押さえておくべき前提が「控除率」の存在である。先ほど「胴元がテラ銭をさっぴいた上で」と書いたが、このさっぴく割合が控除率だ。あるいは、払戻に当てられる割合の方を「払戻率」と呼ぶ。

「競馬は控除率25%(払戻率75%)」と俗に言われているが、厳密に言えば券種によって異なる。JRAと地方競馬で微妙に違うからややこしいのだが、下の表にJRAでの払戻率を一覧しておいた。

ここからは説明の都合で「馬連」を例に考えていこう。あるレースに対して馬連に投票された金額のうち、まず22.5%がJRAの懐に入る。

したがって、仮に馬連全通りを「払戻が均等になるように予算配分して」買うと、合成オッズは0.78倍に近似した値になる。必ず的中し、レース後には賭けたお金の77.5%が払い戻される。何が面白いんだという話だが。

ここで落とし穴がある。2024年6月12日現在、年初からここまでに施行されたJRA全レースで「馬連全通りを100円ずつ買った場合」の回収率は55.9%しかない! 低オッズの目に金額を多く傾斜した場合に比べ、かなり悪い結果になる。

どういうことか。つまり低配当の決着になる確率の方が(馬券購入者一般の感覚よりも)圧倒的に高く、穴馬券のほとんどは強烈な低期待値≒過剰人気になっているのだ。

馬券購入ページに「ランダム選択」があったり、「おみくじ馬券」みたいなものがたまに競馬場で売られているが、あれは悪魔の所業である。意思を介在させずに完全なるアトランダムで目を選んだ場合の期待値は、統計上56%程度しかない。話にならない。

確たる意思を持たない馬券がどれだけ不利か、この例で分かっていただけるのではないか。馬券というのは「なんとなく」で買えば買うほど負ける。それも75%に収束するのではなく、もっと下の回収率になる。これを肝に銘じておきたい。

「1点買い」が理想と考える理由

前振りが長くなったが、いよいよ本題に入る。なぜ「1点買い」が理想だと思うのか。ここまでの話の流れでなんとなく伝わっているかもしれないが、掘り下げていこう。

まず身の上話で恐縮だが、わたしはめちゃくちゃ馬券を買う。金額ではなく頻度。体調でも崩さなければ年間365日が当然で、全盛期は地方と中央を合算して「年間3000レース以上」は買っていた。「馬券野郎界の金本知憲」と呼んでほしい。

最近は以前ほどやらなくなったが、それでも昨年の実績を確認したら2373レースに参加していた。我ながら常軌を逸している。父親が死んだ翌日の秋華賞も買った。救いようがない馬券ジャンキーである。

この参加頻度となると、どう考えても「ラッキーパンチ」でのプラス収支は見込めない。技術介入で黒字に持っていくしかない。

そして技術介入で勝つためには、大前提として「自分が思う期待値の高い馬」と「実際に期待値が高い馬」がある程度一致している必要があろう。それができていなければどのみち勝てない。ここは「予想力」の管轄だ。

では「買い方」に求めるのは何か。それは「自分が勝ち組に相応しい予想力を身に着けたとき、それをスポイルしないこと」ではないか。

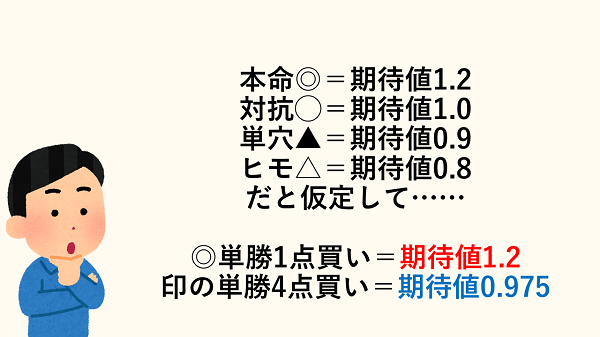

「十分な予想力のある人」が、2章で述べたように「期待値順の評価」で馬に印を打つとする。であれば「◎の単勝の方が、△の単勝より期待値が高い」ということになる。もとい、少なくとも自分はそう思っているはずだ。

だったら、そのレースに使える資金は◯や▲△等の馬を買わずに、全て◎の単勝に入れるべきではないか?

イメージがしやすいように単勝で説明したが、これは馬連や他の券種でも同じだ。「◎-◯の馬連」が最も期待値が高く、「△-△の馬連」は大したことない……と評価しているのに、ボックスでわざわざ「△-△」を買う意図はなんなのか。外れたくない、という感情による非合理的な判断に他ならない。「なんとなくで馬券を買えば買うほど負ける」という事実を思い出そう。

これを突き詰めていった果てにあるのが「1点買い」という結論である。

ちなみに買い方を「1点買い」に固定することで副産物もある。時間短縮と割り切りだ。

当然ながら買う馬券が複雑になればなるほど、オッズとにらめっこしながら「この馬はヒモで押さえるか否か」……など考える時間がかかる。個人的には「そんなこと」に時間を費やすくらいなら予想そのものに労力を使うべきだと思う。

あとはメンタルの問題だが、割り切りが容易になる。「馬連を何点か流す」という人はヒモ抜けをしたときに「もう1点買っておけば」等の動揺と後悔が生まれる。券種も同じくで「3連複にしておけば」「ワイドなら」などと思うことはよくあるだろう。

その点、わたしは「ワイド1点」と決めているので、予想を反省することこそあれ、買い方を悔やむことは基本的にない。平常心を崩す要素が減るのもギャンブルを戦う上では大事なメリットと言える。

(補足:厳密に言えば△-△の目でも期待値が1を超えるなら買うべきである。書き出すと長くなるが、収束の早さと複利という概念が出てくる。機械的に期待値を割り出せる(たとえばAI)なら期待値が1を超える目を網羅的に購入するのも有効だろう。ただし人力では真似できないし、ほとんどの買い目は期待値1を超えないどころか大幅に下回るのが大前提だ。)

ワイドの特殊性と強み

「1点買い」にこだわる理由を述べてきたが、今度は券種について。(WIN5除いて)8種類ある券種の中で、なぜ「ワイド」をメインに据えているのか。そんな話をしてみよう。

JRAに存在する券種のうち「複勝」と「ワイド」にだけあって、他にない特徴がある。何かお分かりだろうか。

それは「自分の買った馬が完全ノーマークの馬に先着されても的中の可能性がある」という点だ。これこそ、わたしがワイドを重宝する理由である。

それの何が偉いのか。先ほど「期待値を考えれば◎-◯の1点だけ買うのが理想」と述べたわけだが、人間の意志というのは弱い。

日本ダービーや有馬記念のようなビッグレースになれば賭ける金額も大きくなるわけで、それを「大当たりかゼロか」と割り切るのは勇気がいる。押さえ馬券でも当たりが欲しくなってしまう。

そんな時、ワイドと複勝以外の馬券だと「オイシくないけど来そうな馬」はしぶしぶ相手に塗らなければいけなくなる。わたしはこの「仕方なく押さえる」という行動が極めて期待値を下降させると思うのだ。

その点ワイドなら、期待値が低いと思う馬は遠慮なく叩き切ればいい。買わなかった馬に最悪勝たれても1頭ならセーフだから。これをできるのが強みである。“外れたくない”というメンタルに惑わされず、自分が「いい」と思った馬だけを純粋に買うことができる。

ちなみに複勝はあまり使いたくない。複勝オッズに「1.1-1.5」のような下限と上限があるのは皆さまご存知だろう。他の2頭が人気馬で決まると配当は安くなり、他2頭が荒れると配当が高くなる。

そして先に述べた通り、競馬において馬券購入者一般の感覚よりも低配当での決着が圧倒的に多い。言い換えると、せっかく狙った馬が3着以内に来たのにあまりつかない、という現象が頻発するのだ。そもそも複勝というのは1頭だけ選ぶ馬券でオッズが非常に低いため、よくも悪くも「回収率80%」から離れにくい。黒字を出す=100%を超えるのが困難だ。

1点で当てるのは難しい?

ここまでワイド1点買いのよさを力説してきたわけだが、「1点で買うべき」と言われても「1点で当たれば苦労しねえよ」と思う方も多いのではないか。

実はコツさえ押さえれば1点でも意外に当たる。最後は実戦編としてそのコツを紹介したい。

コツはズバリ、「1点で獲れるレースをやること」だ。なんだそんなことかと思われそうだが、そんなことである。

そもそも「馬券」というゲームにおいて我々が意思決定できる要素は4つある。

(1)どのレースを買うか

(2)どの馬を買うか(どう予想するか)

(3)どういう買い目を組むか

(4)どのくらいの金額を買うか

このうち(1)レース選びと(3)買い目は非常に密接な関係にある。「1点で買う」と決めているのに18頭立てのローカル道悪ハンデ短距離戦みたいなレースに手を出していたら的中率が低くて仕方ない。逆も然りで、荒れもしないレースを多点数買いしていたらトリガミばかりで収支が悲惨なことになるだろう。

ではその「1点で獲れるレース」とは具体的になんなのか。あくまでわたしなりのポイントだが「頭数が少ない」「安泰な人気馬が1頭いる」あたりを意識している。

「安泰な人気馬が1頭いる」という状況に関して。たとえば昨年の秋華賞。リバティアイランドが単勝1.1倍の断然人気に応えて勝利したわけだが、このレースで2着だったマスクトディーヴァの複勝は2.3倍だった。一方、リバティアイランドとマスクトディーヴァのワイドは3.1倍。つまり「リバティアイランドも3着以内に来る」という予想を正解するだけで1.34倍も払戻に色がついたのだ。なんだかお得な感じがしないだろうか。

別の例を挙げると、24年日本ダービーはジャスティンミラノからの3連複総流し合成オッズが1.07倍。ダノンデサイル複勝7.0倍に対し、2頭のワイドは13.8倍だった。

このように「3着以内には確実に来るでしょ」という馬が見つかれば、あとはもう1頭「複勝を買いたい馬」を考えるだけで、比較的容易に期待値が高いワイド1点(≒実質複勝)を組める……と思う。この手法なら1点で的中させるのはそんなに難しいことではない。

※会心だった欅Sの馬券。◎ベジャールの複勝は8.1倍だったが、断然人気エンペラーワケアとのワイドで17.9倍の払戻だった。

まとめ

最後に内容をまとめておこう。

(1)馬券で勝てるのは「予想家」でも8%。競馬ファン全体の3~5%くらい?

(2)「強い馬」ではなく「期待値が高い馬」を上位評価して買うべき

(3)馬券はランダムに買うと負ける。実測値は払戻率よりずっと低い

(4)押さえ馬券に金額を分散するくらいなら、最上位評価の1点に集中する方が合理的

(5)ワイドは「ノーマークの馬に先着されても当たる」貴重な券種。怪しい人気馬を遠慮なく切れる

(6)1点で当てるには「1点で当たるレース」を選ぶことから

以上となる。

馬券の収支は「予想」と「買い方」の両輪だ。世の中には「買い方が9割!」といった極端な主張をする人もいるが、わたしの見解としては予想7、買い方3くらいが妥当な線と見ている。実は大学時代の先輩に「単勝1点買い」(それも人気馬だけ)で常に勝っている怪物のような人がいるのだが、その人の存在が「買い目はシンプルでよく、根幹はやっぱり予想」と言っているように感じるのだ。

ということで、今回述べてきた買い方の話はあくまで7:3の「3」の方に関する話だから、劇的に収支を改善する特効薬にはならないかもしれない。それでも、もし自分の買い方が確立されていなくて迷っている人がいれば、こんな話がなんらかのヒントになるのではなかろうか。なってくれればいいな。……というのを末筆として、この記事を締めようと思う。