ブリンカー(遮眼革)とは

ブリンカー(遮眼革)は、競走馬の目の後ろ側に装着される馬具。帽子のツバのような、あるいは半球状のパーツによって後方の視野を制限する。「深さ」はまちまちで、わずかに視界を遮る浅めのものから、「フルカップ」と呼ばれる、後ろ半分をまるっとカバーするものまである。陣営が馬の個性や目的に応じて選択し、使用する。

サラブレッドは草食動物であり、およそ350度と言われる非常に広い視野角を持つ。そのため前だけでなく横や後方の動きにも敏感に反応する。そして、それがレース中の集中力の欠如にもつながりうる。ブリンカーはそういう馬の注意を前方に集中させ、競走でのパフォーマンスを向上させる目的で使用される。

中央競馬の場合、ブリンカーを装着して出走する際は出馬投票時に申請が必要で、着用は出馬表や競馬新聞に「B」のマークで明示される。一方、地方競馬では必ずしも着用が公表されない。気になる場合はパドック等で目視するか、陣営のコメントから装着の有無を知る必要がある。

ブリンカーの効果とデメリット

ブリンカーの主な効用は「集中力の向上」と「前進気勢の促進」である。予想の実戦的な観点からざっくり言うと先行力が増す。あるいは物見をしにくくなる。つまりズブい馬やソラを使う馬に有効と考えるのが自然だ。また、片側だけに装着し「左右どちらか一方にモタれる癖を矯正する」という目的の使用もある。

ただし効き目は馬によってバラバラで、効果がない馬もいる。元々折り合いの難しい馬に装着すると引っかかって逆効果になるリスクもある。また、使い続けると馬が慣れてしまい、効果が薄れていくとも言われる。

初ブリンカー着用馬の成績と回収率

上記のような一般論を踏まえた上で、ここからが本題。その馬が実戦で初めてブリンカーを着用して出走するタイミング……いわゆる「初ブリンカー」は馬券的に買えるのか? というテーマについて、targetを用いて検証する。

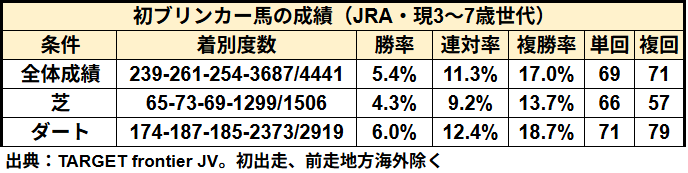

対象はJRAの現3~7歳世代。その馬が中央競馬の競走において初めて「ブリンカーあり」で出走したタイミングとする。ただし初出走馬および前走が地方海外だった馬は除外する(地方競馬でブリンカーを使っていた馬を排除するため)。

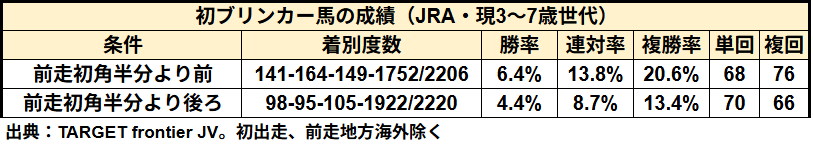

さっそく集計結果を述べると、単勝回収率が69%、複勝回収率が71%。だいたいJRAの競走における全馬の単複回収率の平均が72~73%程度なので、平凡も平凡、むしろ少し低調という結論になる。やみくもに「初ブリンカーだから」と買うだけでは特に意味がないようだ。

芝とダートで分けると、ダートの方がベター。これはダート戦の方が、ブリンカーの効用として述べた「先行力アップ」が結果に直結しやすいからだろう。

であれば「前走で先行できなかった馬」こそ初ブリンカーが効くのでは? と思って調べてみたが、これは空振り。そもそも「先行力のない馬」は好走率も回収率も低く出るものだが、初ブリンカー馬に限ってもその傾向は特に変わらなかった。

結局ブリンカーはお金にならないのか……と諦めかけたが、粘るといくつか買えそうな条件も発見したので紹介する。

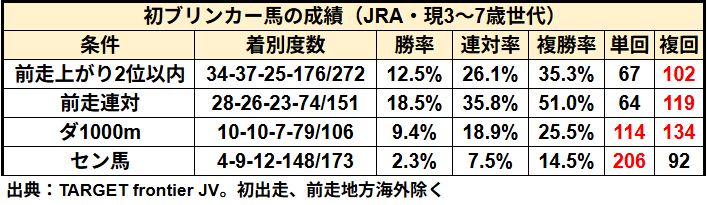

まず「前走上がり2位以内だった馬」が初ブリンカーを着けると複回収率102%。わずかながら黒字圏に入る。末脚はあって、その脚をもう少し前から使えれば届くのに……という馬に対し、ブリンカーで先行力を補ってやるのが効果的ということだろう。

また「前走連対」の馬に初ブリンカーを着けるパターンも侮れない。馬具の工夫は「上手く行っていない現状の打破」に使われがちだが、そうではなく「結果は出ているがさらに高みを目指して」のB着こそ、馬券的には狙い目となる。好例はファウストラーゼン。未勝利戦を勝った直後のホープフルSでブリンカーを着用し、17番人気ながら3着に激走した。

あとは夏競馬で使えるデータで「ダ1000mの初B」。前に行けるかどうかが全てと言っても過言でないレース条件なので、初ブリンカーで前進気勢を補強すると◎。単回収率114%、複回収率134%だ。

最後に好走率自体は高くないが、セン馬の初ブリンカーも要警戒だ。香港などとは違い、今の日本競馬において去勢される馬の多くは「気性難」が理由。ブリンカーによって集中力を増すと、思わぬ激走を見せることがある。

まとめ

最後に検証結果をまとめる。

・やみくもに「初ブリンカーだから」と買うだけではお金にならない

・初ブリンカー馬は芝よりダートで好成績

・「前走上がり2位以内」「前走連対」の馬が初ブリンカーなら買い

・ダート1000m戦の初ブリンカーは正義!

以上だ。夏競馬期間は小倉、函館、札幌とダート1000m戦が多く組まれている。競馬サイトや新聞の「B」のマークに注目してはいかがだろう。